„Junge Menschen sind nicht faul!“

Wenn sich der 64-jährige Wirtschaftskammerpräsident mit dem 21-jährigen Schulsprecher unterhält, könnte man einen Generationenkonflikt erwarten. Es kann aber auch ganz anders kommen.

DIE EINLADUNG zum Generationengespräch haben der Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk und der Schulsprecher der Berufsschulen, Lukas Drozdovsky, sofort angenommen. Nicht zuletzt, um mit Vorurteilen gegen „die Jugend“ aufzuräumen.

Was braucht es für Sie persönlich, um sagen zu können: Das macht mich in meinem Job zufrieden und glücklich?

Josef Herk • Ich glaube, das beginnt einmal bei einer entsprechenden Aufgabenstellung und Verantwortung, die man bekommt, und dass man die Kompetenz hat, Dinge umsetzen zu können. Das wären für mich die Grund- voraussetzungen für einen guten Job. Dazu braucht es natürlich Aufgaben oder Ziele, die auch erreichbar und realistisch sein müssen.

Lukas Drozdovsky • Ich würde da anknüpfen, dass man die Kompetenz, die man hat, auch einsetzen kann und sich nicht als fünftes Rad am Wagen fühlt. Ein gutes berufliches Umfeld gehört dazu, in dem man nicht die besten Freunde sein muss, aber respektvoll miteinander umgeht. Und in dem der Vorgesetzte Fehler anspricht und zwar so, dass man sich diese selbst gut eingestehen und die Situation verbessern kann.

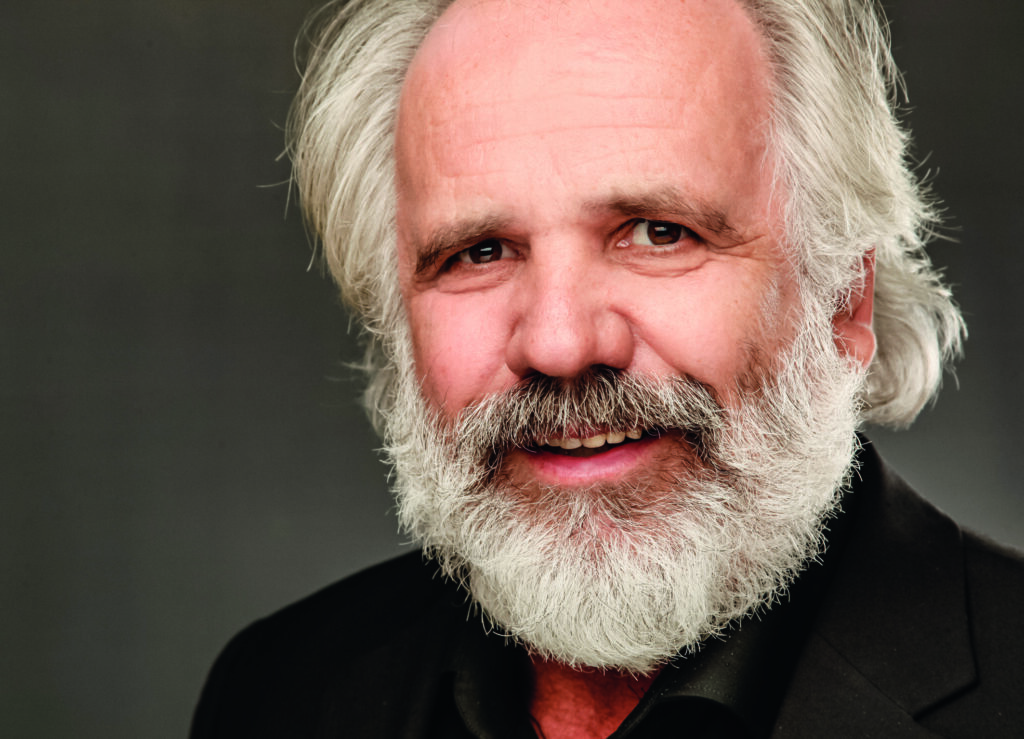

Josef Herk ist Unternehmer, Interessensvertreter und seit 13 Jahren Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark. Er absolvierte die HTBLA Steyr und legte die Meisterprüfungen als Karosseriebauer und Kraftfahrzeugmechaniker ab. In Knittelfeld führt Herk eine Karosseriewerkstatt, dort bildete in seiner Laufbahn schon viele junge Menschen aus. Auf die Frage, woran sich für ihn beruflicher Erfolg messen lässt, antwortet er mit einem Zitat des Musikers Joey Kelly. Dessen Vater sagte zu ihm: „Der Hut lügt nicht.“ Hat der Straßenmusiker am Abend einen leeren Hut, war er einfach nicht gut genug. Herk: „Da helfen keine Ausreden, da muss man an sich arbeiten.“

Wie sehen Sie die Arbeitsmoral der jungen Menschen, Herr Herk?

J H • Da möchte ich gleich mit dem Vorurteil aufräumen, dass die jüngere Generation nicht arbeiten will. Auch in meiner Jugend gab es Leute, die nicht wollten. Es gibt immer einen gewissen Prozentsatz, der leistungsfern ist. Prinzipiell ist die Jugend bereit zu arbeiten, wenn sie Sinn in dem sieht, was sie tut, wenn die Aufgabe passt, das Umfeld, die sozialen Kontakte und das Miteinander. Und die Leistung muss sich auch vom Geld her bezahlt machen. Das wollen die meisten, wobei es immer noch Menschen gibt, die sich mit Teilzeitjobs und Transferleistungen durchs Leben schlagen. Das ist für mich eine leistungsfeindliche Politik, die ich ablehne. Aber wenn die genannten Faktoren zusammenpassen, bin ich zutiefst überzeugt, dass die Jugend genauso begeistert ihre Leistungen erbringt, wie das schon immer der Fall war.

Also ein Plädoyer für die Jugend?

J H • Die Jugend ist nicht faul. Dass sie aufmüpfig ist, haben schon die alten Griechen gesagt. Einen Sinn im Job zu erkennen, finde ich heute noch wichtiger als zu meiner Zeit, nachdem die Familienverbände, die immer Halt gaben, nicht mehr überall vorhanden sind. Somit ist der Arbeits- platz oder die Lehre auch oft Familienersatz.

L D • Auch ich würde dieses Vorurteil, dass die Jungen nicht arbeiten wollen, nicht bestätigen. Was sich vielleicht verändert hat, ist das Bild, das junge Menschen über Soziale Medien erfahren, sozusagen die Anleitung für schnelles Geldverdienen mit Nichtstun. Das ist unrealistisch, weil am Beginn von etwas Neuem muss man sich nun einmal durchbeißen und durchkämpfen. Von heute auf morgen geht gar nichts. Für mich ist auch wichtig, zu erwähnen, dass sich die Lebenschancen deutlich verändert haben. Die Jugend wirkt reifer, aber ist sie es auch? Obwohl sie älter ausschauen, zum Teil Bart tragen und rauchen, sind sie noch sehr junge Menschen, von denen aber eben aufgrund ihres älteren Aussehens reifere Entscheidungen verlangt werden. Das erzeugt Druck. Wenn die erste Lehrlingsentschädigung mit, sagen wir, 600 Euro daherkommt, kommt das nächste Problem, weil es meist zu wenig ist, weil man Prestigedinge haben will. Daraus entsteht dann möglicherweise das Bild, dass junge Menschen nicht arbeiten, sondern nur konsumieren wollen.

Das Haben-wollen ist ja nicht nur ein Problem bei Jugendlichen. Zuletzt zeigten ja auch die Wahlen, dass eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist, obwohl wir uns doch viel leisten können. Das gehörte doch auch einmal gesagt, oder? Wer müsste da auf den Tisch hauen und das Positive hervorheben?

J H • Also zuerst einmal sind für die Jugendlichen und die Kinder die Eltern verantwortlich. Ich möchte klipp und klar festhalten: Meinen Zugang zum Leben, meine Einstellung zur Arbeit, meinen Umgang mit Geld, das habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Unsere Gesellschaft neigt schon dazu, vieles weiter zu delegieren, sei es an die Schule, die Ausbildung oder wohin sonst auch immer. Hier geht es um Bewusstsein und das ist für mich das Wesentlichste in der Phase des Erwachsenwerdens. Wenn man auch noch sieht, die Eltern bringen Einsatz, sie leisten was, ist das ein guter Anfang. Da merke ich in vielen Bereichen ein großes Manko. Und dieses negative Weltbild wird an die Kinder weiter projiziert. (Zu Lukas gewandt) Du wirst das bei deinen Eltern auch mitbekommen haben, dass nichts geht, ohne dass man die Ärmel hochkrempelt?

L D • Meine Eltern sind Zuwanderer aus Bosnien, sie haben gefühlt rund um die Uhr gearbeitet, damit wir ein gutes Leben haben.

Lukas, du hast lange Zeit in der Profiliga Basketball gespielt, hast sogar ins Nationalteam hineingeschnuppert. Dann bekamst du gesundheitliche Probleme und hörtest auf. Wie hast du dich immer motiviert?

L D • Eigentlich wollte ich ja Fußballer werden. Mein Vater war Kampfsporttrainer, er sagte zu mir und meinem Zwillingsbruder, er wolle nicht, dass unsere schönen Gesichter darunter leiden (schmunzelt). In der Schule spielten mein Zwillingsbruder und ich Handball, das war auch nicht das Richtige. Unser Vater fragte dann: Und Basketball? Davon war ich begeistert, weil ich nicht immer nur daheim herum- sitzen wollte. Wir gingen gleich Schuhe kaufen und ich ging zum ersten Training. Die nächsten Jahre habe ich nur für Basketball gelebt. Ich habe nach dem Aufstehen an Basketball gedacht und beim Schlafengehen. Das war eine schöne Zeit für mich. Insofern finde ich schade, dass so wenige Kinder und Jugendliche motiviert sind und sich nur für das neueste Handy oder die Playstation interessieren. Darum war ich auch bei der Gründung des Vereins „Berufsvision“ beteiligt, weil wir an die Kraft der Bildung glauben und daran, die Zukunft aktiv zu gestalten.

J H • Dazu muss das familiäre Umfeld passen. Junge Men- schen brauchen den Familienverband oder Bezugspersonen, sie brauchen Stabilität, um sich entwickeln zu können. Auch wir hatten in unserer Kindheit und Jugend verrückte Ideen, auch ohne Playstation, ich denke, das liegt in der Natur. Aber es macht einen Unterschied, ob man daheim einen Vater hat wie du, der sagt: Komm, gehen wir Schuhe kaufen und dann spielst du Basketball. Das ist wirklich Glück. Das haben halt nicht alle. Im Prinzip aber haben die meisten jungen Menschen dieselben Wünsche: ihr Leben zu gestal- ten, etwas zu tun, woran sie Freude haben, integriert zu sein, soziale Kontakte zu haben und sich auszutauschen.

Lukas, was würdest du deinen Mitschülern mit auf den Weg geben wollen?

L D • Dass man selbst Verantwortung übernehmen soll, weil Probleme wird es immer geben. Ich bin sehr oft mit Ausreden konfrontiert, etwa, dass die Lehrer Schuld am schulischen Misserfolg sind. Ich bin auch der Meinung, dass das familiäre Umfeld wichtig ist, die Stabilität, die man idea- lerweise dort erfährt. Als wichtig sehe ich auch die Fähigkeit, stehenzubleiben, eventuell einen Schritt zurückzumachen, um zu sehen, wie ich etwas besser machen hätte können. Auch gute Aufklärung ist für mich eine sehr wichtige Sache. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen: Statt den Kindern in der Schule die Handys wegzunehmen, woraus nur folgt, dass der Drang, es wiederzubekommen noch viel größer wird, sollte man besser über die Handynutzung und über die Digitalisierung aufklären und versuchen, sie positiv zu nutzen.

Welche Rolle spielt eigentlich die Lehre für die Persönlichkeitsbildung?

J H • Eine große, heute mehr denn je, weil eben viele Jugendliche dieses familiäre Umfeld, diesen Rückhalt, nicht mehr haben. Deshalb wird das betriebliche Umfeld für die jungen Leute zu einer wesentlich stärkeren Bezugsebene. Wir Unternehmer merken auch, dass es da Themen zu bearbeiten gibt, die früher wahrscheinlich in der Familie besprochen wurden.

Lukas, du warst schon älter, als du mit der Lehre begonnen hast. Wo unterscheidet sich für dich die Schule von der Lehre?

L D • In der Schule ist alles geregelt. Schon Anfang des Jahres ist der Stoff einsehbar und du hakst ab, was du gemacht hast. Das ist in der Berufsschule auch so. Eine Lehre ist komplett anders, das ist ein großer Schritt in die Selbständigkeit. Du hast Kontakt mit Kunden und musst aus dir rausgehen, du musst Gespräche führen können, du entdeckst dazwischen neue Themen, die dich interessieren. Du verdienst dein Geld, kannst es selbstständig verbrauchen oder veranlagen. Für mich ist die Arbeitswelt deshalb so faszinierend, weil man immer weiterkommt und Neues lernt. Und selbst, wenn du stehenbleibst und einmal nicht weiterweißt, wirst du wieder dazulernen. Ich finde dennoch in diesem Alter wichtig, dass man Mentoren hat, jemanden, mit dem man über alles reden kann. Es gibt ja so vieles, was dazukommt: eine Freundin, eine Mietwohnung, der Steuer- ausgleich. Ich könnte aber nicht sagen, dass die Lehre besser ist, das ist Typsache.

Lukas Drozdovsky ist Landesschulsprecher der Berufs- schüler, er lernt den Beruf des Kälte- und Klimatechnikers. Eigentlich hätte er seine sportliche Karriere im Basketball weiterverfolgen wollen, musste aber gesundheitsbedingt aufhören. Weil sich damals alles um den Sport drehte, vernachlässigte er das Gymnasium und entschied, einen Lehrberuf zu ergreifen. Er sieht sich damit erst am Beginn seiner Berufskarriere und kann sich gut vorstellen, einmal ein Studium dranzuhängen. Drozdovsky hat bei der Gründung des Vereins „Berufsvision“ mitgewirkt. Das ist eine Interessensvertretung für Lehrlinge, in der Seminare abgehalten werden, Menschen zum Mitmachen aufgefordert und ein Angebot darstellt, um in einem geschützten Rahmen Themen besprechen zu können.

Was bräuchte es, damit Menschen gern und mit Begeisterung arbeiten gehen?

J H • Junge Menschen, die die Pflichtschulzeit absolviert haben, müssen erst einmal sattelfest in den Kulturtechniken – Lesen, Rechnen, Schreiben – sein. Wenn nicht, muss das aufgeholt werden, wer das nicht beherrscht, ist im Leben abgestempelt. Junge Menschen brauchen jemanden an ihrer Seite, der sie auffängt, wenn sie einmal umfallen oder nicht mehr weiterwissen. Sie sollten Dinge ausprobieren können, aber wir als Gesellschaft sollten mehr Mut haben, zu sagen, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Manches Mal ist die Realität hart, und wer nicht schwimmen kann, wird ertrinken. Ich war auch kein Einserschüler, meine drei Geschwister waren immer besser in der Schule. Das musste ich aushalten. Heute wirkt es schon etwas grotesk, wenn beim Skirennen alle Erste oder beim Kinderfußball Tore nicht gezählt werden. Das in-Watte-Packen der Kinder bringt nichts, wenn die Realität draußen eine ganz andere ist. Man muss sich sagen trauen: Du hast dich zwar bemüht, aber leider hat es nicht gereicht.

L D • Das sehe ich auch so. Vieles wird für Kinder verharmlost oder an sie angepasst, statt Dingen ihren Lauf zu lassen und zu sagen: Das hat nicht geklappt, vielleicht sind wir doch nicht so gut, wie wir dachten, vielleicht müssen wir nochmal von vorne beginnen. Man ist damit zu Kindern und Jugendlichen nicht ehrlich, dabei ist für mich Respekt und Ehrlichkeit ganz zentral im Leben. Oft ist es ja so: Auch wenn ein Kind realisiert hat, dass es nicht sinnerfassend lesen kann, heißt es, „Aber du hast dich doch bemüht, sei doch nicht so streng zu dir!“ Besser wäre doch, zu sagen: „Es ist ok, dass du dir da schwertust, aber jetzt schau, dass du weiterkommst.“ Und das geht, wenn man sich bemüht! Abgesehen davon: Auch wenn man nicht gern liest, die paar Bücher, die in der Schulzeit Pflicht sind, kann man doch wirklich lesen.